動靜水墨玩美手法,玩味再現山水意境—專訪藝術家吳季璁

作者 / 李沂達攝影 / 蔡鴻民吳季璁

山石質感的皴法,自五代到兩宋時期發展至顛峰,荊浩的斧劈皴、董源的披麻皴,象徵技法的突破,後來范寬的雨點皴,至郭熙的捲雲皴,再次超越舊有技法,讓山水有不同形式的呈現。

時至今日,吳季璁的皴法習作(Wrinkled Texture)更勝一籌,運用古老的氰版攝影法(Cyanotype),在宣紙塗上感光材料,透過曝光記錄當下陽光的陰影變化,傳達山巒絕壁氣勢之雄偉,以及直達天際的震撼。輕薄富含韌性的宣紙,不透過鏡頭卻能記錄光線,將水墨與攝影融為一體,更是當代藝術之經典。

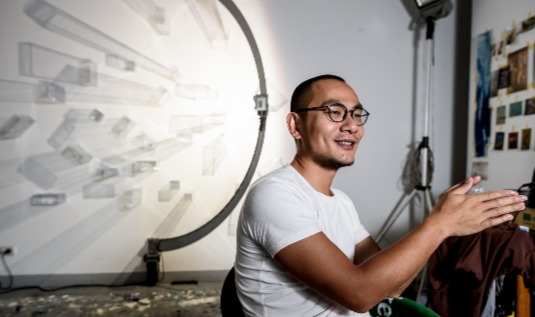

「我在找尋攝影的其它可能性。」熟悉攝影與繪畫的吳季璁,自基礎養成之後,開始對不同事物提問,包含對攝影、山水、空間的提問,總是思考是不是有另一種可能,做了許多可能性的實驗,都在測試東西方藝術傳統新的火花。山水意境是以前文人作畫時,因為有志難伸,故將自己投射其中,反應心理狀態所建構出來的想像空間,但歐美藝術看山就是山、看水就是水,是很主觀的東西,面對文化差異,如何走出國際市場,其實還有一大段路要走。

拉扯,是藝術家一定會遇到的問題。有限的資源,加上有限的資金,卻要開啟創作無限的可能,對大部份人來說是困難的,也是許多藝術家放棄的原因。吳季璁選擇一條不一樣的路線,運用現有資源截長補短,取出東西方的優點,融合自己的專長,就是一片新的藍海。以現代攝影來說,數位系統加上電腦輸出,很容易就能做出一件作品,但某個程度來講,就只有一種做攝影的方法,不侷限手法的形式,改以曝光記錄光線變化,就成為經典的皴法習作(Wrinkled Texture)。

2009年之後,吳季璁從影像轉變探討不同主題,一天花上十幾個小時在工作室,從材質、從設計、從手法呈現,不斷在做思考,在忙碌之中還要找時間充電,看看別人是怎麼做的。印象派的結構深度、立體派的面面俱到,到後來的抽象派表現主義,皆反映歐洲當時的流行,但實際在歐洲看展時卻覺得索然無味,原因之一是當代藝術少了特有的靈魂,走不出新的變化,只能保守的走著創作的老套路。吳季璁開始反省台灣的作品,如何帶來不同面目,什麼東西能讓我們不一樣?

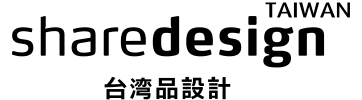

在靜態空間中找出不存在的世界,水晶城市系列(CRYSTAL CITY SERIES)又是另一個要探討的主題。其實原始的想法,來自於對不同工藝的材料感興趣,那時正好LED很流行,而且它有很銳利的表現,可以傳達強烈的質感,投射在塑膠材料之上,透過光線呈現紮實的紋理,也投射出平時肉眼看不到虛幻的一面。正如網路空間佔據生活很大一部份,但它卻是一個看不見的世界,井然有序的在虛擬世界運作,移動的光源象徵太陽月亮運行的軌道,對空間的想像,也從光影投射之中產生,如同不存在的精神寓所。

吳季璁曾獲英國保誠當代藝術獎、波蘭媒體藝術雙年展(WRO) 藝評與藝術雜誌編輯獎,但入圍英國世界藝術獎(Artes Mundi, 2006),卻是他最難忘的,雖然只有入圍,但能與教科書上的世界大師同台,是無比榮耀的一件事。工作室裡,不斷苦練與嚐試,不走捷徑,每一步都要腳踏實地的走,路,才會更寬廣。

簡介

吳季璁 Wu Chi-Tsung

信箱:info@wuchitsung.com

地址:空場(台北市北投路一段9號3F)